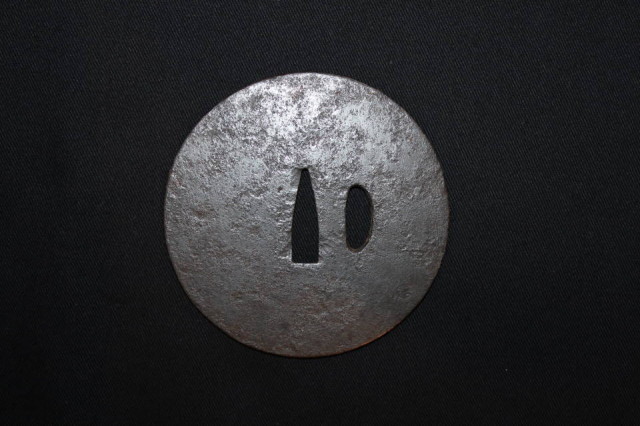

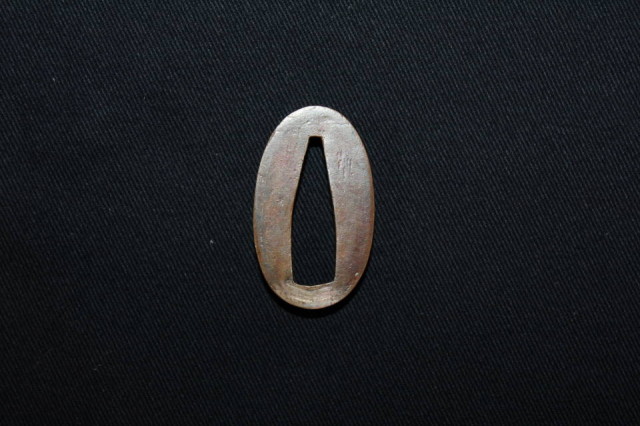

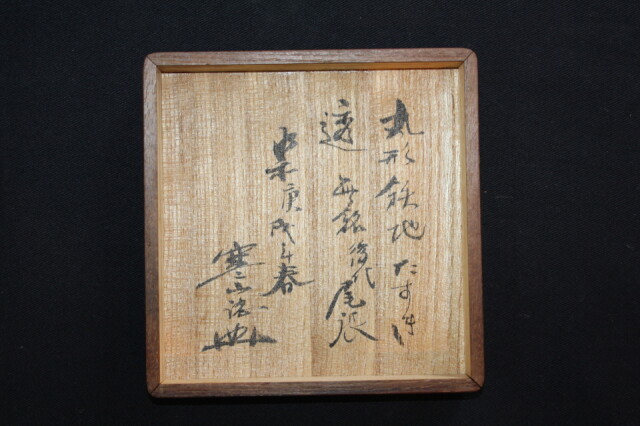

私事ではありますが、この作品に出会い、是非ホームページを更新して御紹介しようと決断した作品である。 寒山先生の箱書きには尾張とありますが、特別貴重小道具鑑定書には京透とあります。 さて他の業者さんも尾張と観る方もいましたが、当社ではやはり京透であると観ます。

まずしっかりと均整のとれた大振りな地は堂々としており、切羽台の刃側が特に尖っており、時代が上がる様がみられ、小柄、笄櫃穴も京透の典型的な形とも観え、そして何より地透かしの抜け感と二本の線で表現された襷図は繊細な線と力強さが同居しており、やはり時代の上がる京透の名品として非常に素晴らしい。 また時代の下がる京透かしはどこか簡単で平坦で均整が取れ過ぎた作品が多いが、この作品の細部を拝見すると普段の手より個性的であり、また重ねの厚い点も時代が上がる作品の特徴としてやはり評価出来る。

大きさ:(縦)8,02cm(横)8,0cm(重ね)0,58cm

附:特別貴重小道具鑑定書 無銘 京透 Mumei Kyosukashi

価格 ”売約” 致しました。 京都市 御人 いつも有難う御座います。

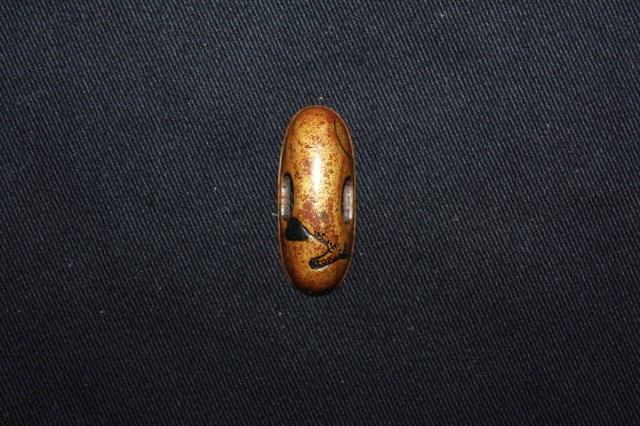

鍔としては最上格として重宝された赤銅魚子地の献上鍔である。 余りにも細かい魚子地は当時専門職として職人が存在し、余りにも大変な作業ゆえ、江戸時代当時は魚子師の職人としての寿命はとても短かったとの話も伝わる。 粒の更に細かい様はやはり幕末時代の手であろう、粟穂の上品且つさりげない華やかさが控えめで日本らしく、その刀装具を装着して謁見する方の身分と敬意を表し、現代で云うと、黒のタキシードを身に纏うがの如く、上品である。

鍔としては最上格として重宝された赤銅魚子地の献上鍔である。 余りにも細かい魚子地は当時専門職として職人が存在し、余りにも大変な作業ゆえ、江戸時代当時は魚子師の職人としての寿命はとても短かったとの話も伝わる。 粒の更に細かい様はやはり幕末時代の手であろう、粟穂の上品且つさりげない華やかさが控えめで日本らしく、その刀装具を装着して謁見する方の身分と敬意を表し、現代で云うと、黒のタキシードを身に纏うがの如く、上品である。